【论文投稿知识】论文投稿后一般要经历哪些流程?各阶段时间节点又是怎样的呢?

“论文投出去后,编辑部究竟在忙些什么呢?”“审稿得等多久呀?要是迟迟没消息,是不是就意味着被拒稿了?”—— 这些疑问,如同阴云一般,几乎笼罩在每个有过投稿经历的人心头。在学术竞争日益激烈的当下,论文发表的时效性对于科研人员的职业发展至关重要。相关数据显示,国内核心期刊的平均审稿周期大概在 3 - 6 个月,而 SCI 期刊的审稿周期更是长达 6 - 12 个月。如此漫长且不透明的流程,让不少作者都陷入了焦虑的漩涡,在等待的煎熬中备受折磨。实际上,论文从投稿到最终发表,并非是毫无章法的随机过程,而是需要经过一系列标准化的流程,每个阶段都有着明确的操作逻辑和时间规律。本文将详细拆解投稿后的 5 大核心流程,为大家详细讲解各阶段的时间节点、关键事项以及应对技巧,还会附上 3 个典型案例,助力大家摆脱 “等待焦虑”,科学合理地规划投稿节奏。

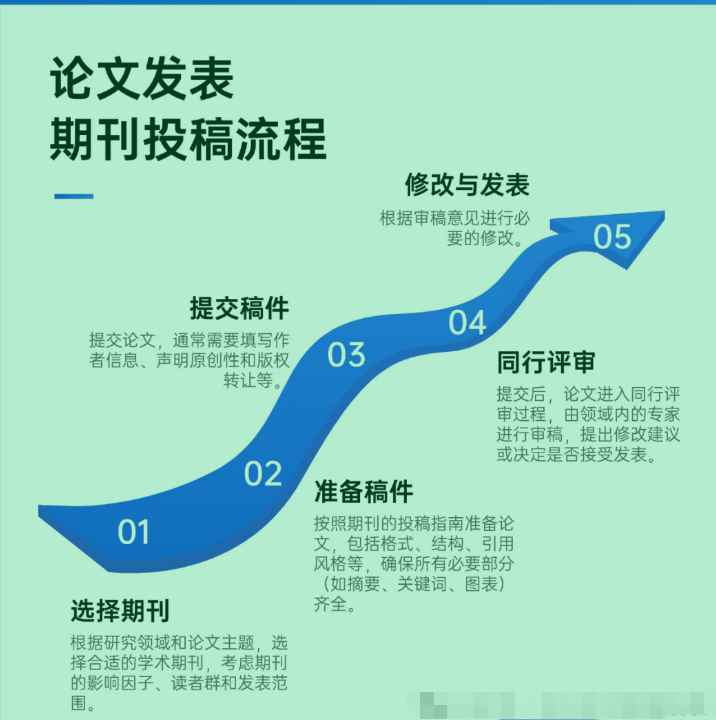

论文投稿后一般要经历哪些流程?各阶段时间节点如何?

一、投稿初期:编辑部的 “第一关”(1 - 2 周)

(一)形式审查:检查 “材料合规性”

论文投稿之后,就如同进入了一个严谨的 “质检关卡”,首先进入编辑部的形式审查环节。这一环节犹如一场细致的 “材料大检查”,由经验丰富的编辑来核对论文是否符合基本要求,具体涵盖以下几个方面:

文件完整性:论文需包含题目、摘要、关键词、正文、参考文献、基金项目信息等内容,缺一不可。曾经有一位作者,在投稿时满心期待论文能够顺利通过审核,然而却因为漏交了 “作者简介”,收到了编辑部发出的补正通知。这一小小的疏忽,导致他不得不花费时间重新准备材料,结果延误了 3 天的审核时间,原本紧凑的投稿计划也被打乱。

格式规范性:论文需符合期刊的排版要求,比如字体、行距、图表格式等方面,不同期刊在这些方面的差异较大。例如,《中国社会科学》要求摘要在 300 字以内,简洁明了地概括论文的核心内容;而《经济研究》则允许摘要达到 500 字,以便作者更充分地阐述研究要点。有一位高校教师在投稿时,没有仔细研读期刊要求,没有按照期刊要求调整图表格式,结果被要求按照期刊模板重新排版。这一来一回,不仅浪费了大量的时间和精力,还耽误了 1 周的时间,使得论文在投稿竞争中处于劣势。

查重初筛:在学术研究日益注重原创性的今天,查重是必不可少的一环。编辑部会使用知网、Turnitin 等系统对论文进行相似度检测,核心期刊通常要求查重率不超过 15%。曾经有一篇医学论文,作者在撰写过程中可能参考了自己既往的研究成果,但没有进行合理的引用和标注,导致与既往的研究重合率达到了 20%。由于超过了期刊的查重标准,这篇论文没有通过初筛,直接被退稿了,作者之前的努力也付诸东流。

(二)结果反馈:“通过” 或 “退修 / 拒稿”

经过形式审查后,编辑会根据审查结果给出相应的反馈:

通过:如果论文通过了形式审查,编辑会发送 “收稿通知”,告知作者论文编号以及后续的流程。此时,论文便如同拿到了进入下一轮比赛的 “入场券”,顺利进入审稿阶段,作者也可以暂时松一口气,但同时也需要为后续的审稿做好准备。

退修:要是论文存在一些小问题,如格式不规范、材料不完整等,编辑会要求作者在规定时间(通常为 7 - 10 天)内补充材料或者修改格式。这个时间节点需要作者格外注意,如果逾期未完成,则视为作者放弃投稿,之前的努力就会前功尽弃。

拒稿:若论文因为主题不符、格式太差或者查重超标等原因,会被直接拒绝。比如有一篇文学论文,作者可能没有仔细研究期刊的收稿范围,将其投往了工科期刊。由于主题与期刊定位相差甚远,仅仅 3 天就收到了拒稿通知,这也提醒作者在投稿前一定要做好充分的准备工作。

二、外审阶段:同行专家的 “学术把关”(1 - 3 个月)

(一)送审安排:匹配 “合适的审稿人”

通过形式审查后,论文就进入了外审阶段,这是由同行专家进行 “学术把关” 的关键环节。编辑会根据论文的主题,选择 2 - 3 名同行专家进行外审(盲审或者单盲审):

审稿人选择:编辑会优先匹配研究方向高度相关的专家,一般是通过关键词、作者研究领域等信息进行筛选。例如有一篇关于 “人工智能在教育中的应用” 的论文,编辑会精心挑选 3 位教育技术学教授进行评审。这些专家在该领域具有深厚的学术造诣和丰富的实践经验,能够从专业的角度对论文进行全面、深入的评估。

送审周期:大约需要 1 - 2 周的时间来完成审稿人的匹配工作。然而,在实际操作中,可能会遇到各种意外情况。如果遇到专家拒审的情况,就需要重新寻找合适的审稿人,这样一来,送审时间可能会延长至 3 周。曾经有一篇冷门领域的论文,由于研究主题较为独特,专业领域的专家数量有限,一直匹配不到合适的审稿人,送审阶段就耗时 1 个月,让作者在焦急的等待中备受煎熬。

(二)审稿意见:“学术质量的判决书”

审稿人主要会从创新性、科学性、逻辑性等方面对论文进行评估,他们的意见如同 “学术质量的判决书”,对论文的命运起着至关重要的作用:

时间节点:每位专家的审稿时间大约为 2 - 4 周,编辑会将所有专家的意见汇总之后反馈给作者。这个时间节点对于作者来说既是一种期待,也是一种煎熬,作者需要耐心等待审稿人的专业意见。

常见意见类型:

大修:要求作者补充实验数据、重写部分章节。比如有一篇化学论文,审稿人认为其实验数据不够充分,无法充分支持研究结论,就被要求 “增加 3 组对照实验”。这对于作者来说是一项艰巨的任务,需要投入大量的时间和精力进行实验和数据分析。

小修:主要是修改文字表述、调整图表。例如 “摘要需突出创新点”“图 3 标注不清晰” 等。这些问题相对较小,作者可以在较短的时间内完成修改。

拒稿:如果论文存在创新性不足、方法错误等问题,就会被拒绝。比如有一篇经济学论文,由于 “模型设定有误”,导致研究结果不可靠,被两位审稿人同时拒稿。这对于作者来说是一个沉重的打击,但也需要认真反思研究中存在的问题,为后续的研究和投稿积累经验。

曾经有一位博士的论文,外审阶段耗时 8 周,收到了 “小修” 意见,他仅仅用了 3 天时间就认真完成了修改并通过审核,展现出了高效和严谨的学术态度。而另一篇论文,因为 “大修” 要求补充调研数据,作者需要重新设计调研方案、收集数据、进行分析,一来一回耽误了 1 个月的时间,这也提醒作者在面对大修意见时要合理安排时间,确保修改质量。

三、作者修改:与审稿人的 “学术对话”(1 - 4 周)

(一)修改要点:“逐条回应” 是关键

收到审稿意见后,作者就进入了与审稿人的 “学术对话” 阶段,需要在规定时间(大修通常为 1 - 2 个月,小修 2 - 4 周)内完成修改工作:

回应态度:即使作者不同意审稿人的意见,也需要礼貌地说明理由。例如 “关于样本量的质疑,因为研究对象比较稀缺,所以已经在讨论部分说明了局限性”。曾经有一位作者,在收到审稿意见后,情绪激动地直接反驳审稿人 “不懂研究”,这种不礼貌的态度引起了编辑的不满,结果被编辑退回,要求重新撰写回应。这一来一回延误了 2 周的时间,不仅影响了论文的发表进度,也给作者自己带来了不必要的麻烦。

修改痕迹:作者需要使用 “修订模式” 标注修改的内容,这样方便编辑和审稿人进行核对。有些期刊明确要求 “修改稿需附修改说明,逐条对应审稿意见”,如果没有按照这个要求操作的论文,会被直接打回,要求重新修改。因此,作者在修改论文时一定要仔细阅读期刊的要求,严格按照规范进行操作。

(二)二次送审:部分情况需 “再审”

小修后通常由编辑直接进行审核,无需再返回给审稿人。但大修后可能会将论文送回给原审稿人进行再审,这个过程大约需要 2 - 3 周,主要是确认作者的修改是否到位。曾经有一篇环境科学论文,作者在收到大修意见后进行了补充实验,但由于 “补充数据未达要求”,经历了二次外审,多耗时 3 周。这也提醒作者在大修时要认真对待每一个审稿意见,确保修改质量符合要求。

四、终审阶段:编辑部的 “最终决策”(2 - 4 周)

(一)主编 / 编委审核:平衡 “学术与期刊定位”

通过外审和修改后,论文进入终审阶段,这是由主编或者编委会进行 “最终决策” 的关键环节,他们需要平衡 “学术与期刊定位”:

审核重点:除了关注论文的学术质量外,还需要考虑期刊的栏目规划、版面数量以及与其他论文的关联性等因素。曾经有一篇优秀的历史学论文,其学术质量非常高,但由于当期 “近代史” 栏目已经排满,没有足够的版面安排该论文,只能被安排到了下一期发表。这也说明期刊的排版和栏目规划对于论文的发表时间有着重要的影响。

时间节点:通常在 2 - 4 周内会出结果。如果遇到编委会议(多为每月 1 次),可能需要等待会议讨论后才能确定结果。在这段时间里,作者需要耐心等待,同时也可以继续开展其他的研究工作。

(二)终审结果:“录用” 或 “最终拒稿”

录用:如果论文被录用,编辑会发送 “录用通知”,告知作者后续的排版和缴费事宜,比如版面费、审稿费等。这对于作者来说是一个令人欣喜的消息,意味着之前的努力得到了认可,论文即将走向发表的最终阶段。

拒稿:极少数情况(约 5%)下,论文可能会因为 “与期刊方向不符”“存在潜在学术不端” 等原因被拒稿。曾经有一篇数学论文,在终审阶段被发现 “公式推导存在隐蔽错误”,导致研究结果不可靠,最终被拒稿。这也提醒作者在撰写论文时要严谨细致,确保每一个环节都经得起推敲。

五、录用与发表:从 “定稿” 到 “见刊”(3 - 12 个月)

(一)校样阶段:“文字最后把关”

论文被录用后,编辑会将论文的排版样稿(校样)发给作者进行核对,这是对文字进行 “最后把关” 的重要环节:

核对内容:作者需要重点检查作者姓名、单位、基金号、图表、公式等内容是否有误,文字修改不宜过大,否则可能需要重新进行审稿。曾经有一位作者在校样阶段大幅修改摘要,导致论文的逻辑和结构发生了变化,结果延迟发表 1 期。这不仅影响了论文的及时发表,也可能对作者的学术计划产生不利影响。

时间要求:作者需要在 3 - 5 天内返回校对意见,如果逾期未返回,可能会影响论文的发表进度。因此,作者在收到校样后要尽快进行核对,确保在规定时间内完成校对工作。

(二)缴费与排期:“版面费” 与 “发表时间”

排期:根据期刊的刊期(月刊、双月刊等)和录用顺序来安排论文的发表时间。核心期刊的排期大约在 3 - 6 个月,热门期刊的排期可能会排至 1 年后。曾经有一篇教育类核心期刊在 2024 年 6 月录用的论文,由于该期刊非常受欢迎,投稿量较大,排期到了 2025 年 2 月发表。这也提醒作者在投稿时要考虑期刊的排期情况,合理安排自己的投稿计划。

(三)见刊与检索:“最终成果确认”

见刊:论文印刷出版后,编辑部会寄送样刊(通常为 2 - 3 本)给作者。当作者收到样刊的那一刻,所有的等待和努力都化为了实实在在的成果,心中充满了喜悦和成就感。

检索:知网、万方等数据库通常在论文见刊后 1 - 2 个月进行收录,SCI 论文则需要 3 - 6 个月才能进入 Web of Science 数据库。论文被数据库收录后,意味着更多的学者能够检索和阅读到该论文,提高了论文的学术影响力。

六、应对技巧:让流程更顺畅的 3 个关键点

跟踪进度

作者要保留好投稿凭证和编辑的联系方式,这是跟踪论文进度的重要依据。如果超过平均周期(比如核心期刊 3 个月未反馈),可以礼貌地询问进度(邮件主题注明 “论文编号 + 咨询进度”)。通过及时沟通,作者可以了解论文的审核状态,避免因为信息不畅而产生不必要的焦虑。

提前规划

作者要按照 “审稿 3 个月 + 修改 1 个月 + 排期 6 个月” 的时间预留,合理安排自己的研究计划和投稿时间。避免因为论文发表延迟而影响毕业或者评职等重要事项。例如,一位研究生如果计划在毕业前发表论文,就需要提前规划好投稿时间,确保论文能够在毕业前顺利发表。

多刊备选

作者可以同时选定 2 - 3 个目标期刊(考虑不同审稿周期),如果首投被拒,可以快速转投其他期刊。曾经有一位博士同时向 3 本期刊投稿,在首投被拒后 48 小时内就完成了转投,没有耽误时间。这种多刊备选的策略可以提高论文发表的成功率,减少因单一期刊拒稿而带来的损失。

论文投稿的每个流程都如同 “闯关” 一般,等待的过程虽然漫长,但并非毫无规律可循。某核心期刊编辑透露:“90% 的延误都是源于作者材料不全或者修改不及时,只要规范操作,就能大幅缩短整个流程的时间。” 理解各阶段的时间节点和要求,既能够减少作者的焦虑情绪,也能避免因为疏忽而导致的失误。

记住,一篇好论文不仅需要耐心打磨,也需要科学合理地规划投稿节奏。从形式审查到最终见刊,每一步的细致应对,都是在为论文的顺利发表铺平道路。当你收到样刊的那一刻,所有的等待都会变得无比值得,那是对你学术努力的肯定和回报。